Адрес для входа в РФ: exler.wiki

Интересная какая история. Человек реально был готов пожертвовать жизнью, чтобы показать, какие идиотские законы работают в государстве - отсюда.

В 1834 году шведский журналист Андерс Линдеберг опубликовал статью, в которой поставил под сомнение эффективность управления страной королем Карлом XIV Юханом (наполеоновским маршалом Бернадотом).

Речь в статье шла о невозможности открытия нового театра в столице из-за королевской монополии.

Это было сочтено оскорбление Его Величества и по средневековому закону о государственной измене Линдеберг был приговорен к смертной казни через обезглавливание. Король не собирался выглядеть в глазах своих подданных тираном и самодуром и милостиво смягчил приговор до трех лет тюрьмы. Но Линдеберг не согласился на эту «королевскую милость» и отказался от помилования. Он настаивал на исполнении закона и требовал, чтобы ему отрубили голову за его свободомыслие — раз уж в стране действуют средневековые законы и людей приговаривают к плахе за их точку зрения, то пусть король докажет свою жестокость. Вся страна с любопытством наблюдала за развитием процесса.

Король не хотел действовать по жестокому средневековому праву. Тюремщики начали подталкивать Линдеберга к побегу из тюрьмы — таким образом проблема решится сама. Линдеберг наотрез отказался бежать и своим последним желанием попросил, чтобы ему отрубили голову в день его рождения. Тюремщики решили запугать упрямца и в камеру к Линдебергу пришел священник для исповеди и отпускания грехов. Линдеберг не испугался и снова отказался от побега из тюрьмы. Виноват — рубите голову. Тогда из-за упрямства одного человека король объявил всеобщую амнистию по случая своего 24-летия вхождения на престол. Но журналист наотрез отказался от амнистии и не захотел выходить из тюрьмы.

Проблему надо было как-то решать. Тюремщики вывели Линдеберга из тюрьмы на прогулку, а потом захлопнули за ним дверь и отказались впустить обратно. Линдеберг победил систему и в 1842 году открыл в Стокгольме собственный театр.

В "Мегафоне" придумали классный рекламный формат для продвижения своих новых тарифов: они сделали "многосерийный блокбастер" по 44 секунды серия, где в главных ролях - Азамат Мусагалиев и... Брюс Уиллис, причем в виде совершенно официально сделанного дипфейка (Уиллис за это получил соответствующий гонорар, он консультировал создателей ролика и оценивал получившийся результат).

Получилось, на мой взгляд, здорово, это реально классный креатив.

Но одновременно это еще и интереснейший прецедент. Наверняка подобные технологии будут и дальше активно использоваться в рекламе, так что всякие звезды с легкостью смогут зарабатывать деньги, не принимая никакого участия в съемках, а просто давая согласие на использование своего изображения в дипфейке. Понятно, что раньше они таким образом давали свое согласие просто на использование своего изображения в какой-то рекламе, но за дипфейк наверняка платят намного больше, это же видео!

P.S. А вот подробная статья на тему того, как это все делалось.

Друзья из GreenJek channel выпустили интересное видео из серии "Одесса глазами одесситов". Для тех, кто интересуется Одессой, а также для приезжих, которые хотят погулять не по традиционным туристическим маршрутам, а увидеть этот чудесный город так, как его видят сами одесситы.

В получасовом ролике об Одессе принимают участие Андрей Макаревич, Борис Барский, Георгий Делиев, Андрей Хлывнюк "Бумбокс", Михаил Шац и не только они.

Очень интересно было посмотреть. Для меня самого Одесса - очень особенный город, который при первом же приезде (где-то в начале девяностых) произвел сильнейшее впечатление. Я в нем после этого был еще раза три, но это преступно мало.

Кто же не знает знаменитую картину Ильи Репина "Бурлаки на Волге"? Нам в школе рассказывали, что великий художник отобразил тяжелейший труд самых угнетаемых работников в царской России. И, мол, если бы не Великая Октябрьская Социалистическая Революция...

Однако оказывается, что все было несколько не так.

Вопреки расхожему мнению, бурлаки на Волге зарабатывали больше, чем художник Репин, который их нарисовал. Его картина в советское время считалась символом угнетения рабочего люда в царской России. Мол, вот несчастные полуголодные бедняки работают как лошади, за три копейки тягая судна по Волге.

На самом деле все было не так. Бурлаки и зарабатывали неплохо, и работа их строилась иначе. По берегу они особо ничего не таскали. На трудных участках судоходного пути, где парусные и весельные торговые корабли шли против течения, вперёд посылали лодку, которая бросала якоря. От лодки на корабль тянулись тросы, которые крепились к барабану. Бурлаки - сильные здоровые мужики, стоя на корабле, тянули тросы от носа к корме, наматывая их на барабан, тянувший кораблик вперёд, преодолевая течение. На берег они сходили редко, обычно, чтобы снять корабль с мели или вытащить поломанное судно.

На картине Репина они как раз вытягивают судно, севшее на мель. Флаг перевёрнутый вверх ногами, который вы видите на картине - сигнал бедствия или поломки. Причём для этого рода работ, сходя на часто заболоченный илистый берег, бурлаки, чтобы не замарать обычную одежду, надевали рванину и старьё.

Теперь о зарплате. В середине 19 века обычный бурлак зарабатывал в месяц 60-80 рублей, а шишка - командир артели бурлаков - 100-120.Для сравнения земской врач и учитель гимназии - средний класс тогдашней России, получали в среднем 80 рублей в месяц. Фельдшер - 35-40. По сути, рядовой бурлак зарабатывал на уровне среднего класса, а командир артели и вовсе был обеспеченным человеком.

При этом в судоходный сезон бурлаков кормили за хозяйский счёт. То есть, деньги они свои не тратили, и могли потом полгода на них жить или открыть свой бизнес. Что многие и делали. Шишки потом становились командирами речных судов, а многие обычные бурлаки, сколотив состояние, уходили в купцы или покупали землю для ведения сельского хозяйства.

Да, труд был тяжелый, но хорошо оплачиваемый, нормальный вариант для здорового мужика, не чурающегося физической работы. Бурлаком пару лет проработал писатель и Гонзо-репортер Владимир Гиляровский, отпрыск зажиточной дворянско-казацкой семьи. Не проявив прилежности в учебе, он сбежал познавать Россию в бурлаки, где нашёл применение своей недюжинной силе, а заодно побывал во всех прибрежных городах Приволжья и Поволжья.

Зажиточность бурлаков доказывает и другой факт. Многие роскошные церкви, стоящие вдоль Волги-матушки, были построены на деньги бурлацких артелей.

Таким образом, на картине Репина мы видим не отчаявшихся голодных бедняков, а представителей обеспеченного среднего класса, которые вытягивают судно с мели, облачившись в старую рванину, чтобы не пачкать основную одежду, в которой они работают на судне.

Репин, к слову, писал эту картину три года, а продал за 3000 рублей. Заработок небольшой бурлацкой артели за два месяца) шёл бы не в художники, а в бурлаки, был бы побогаче в юности) (Отсюда.)

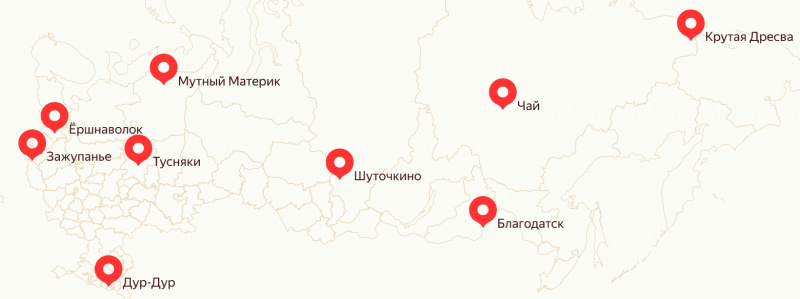

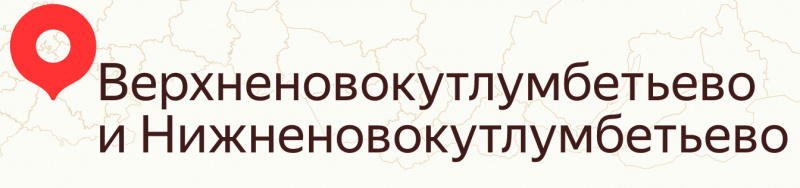

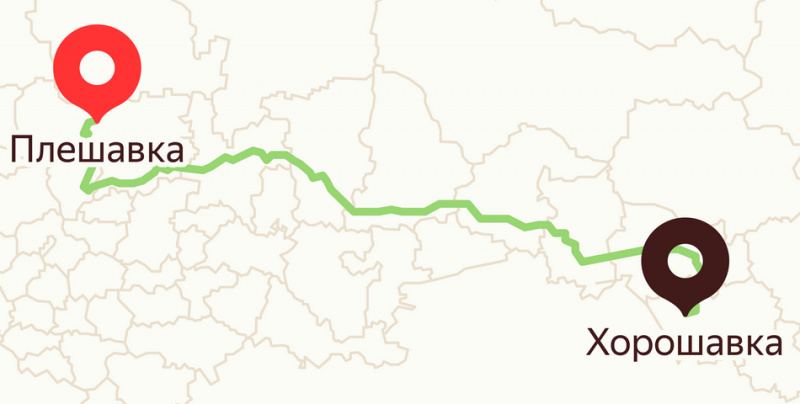

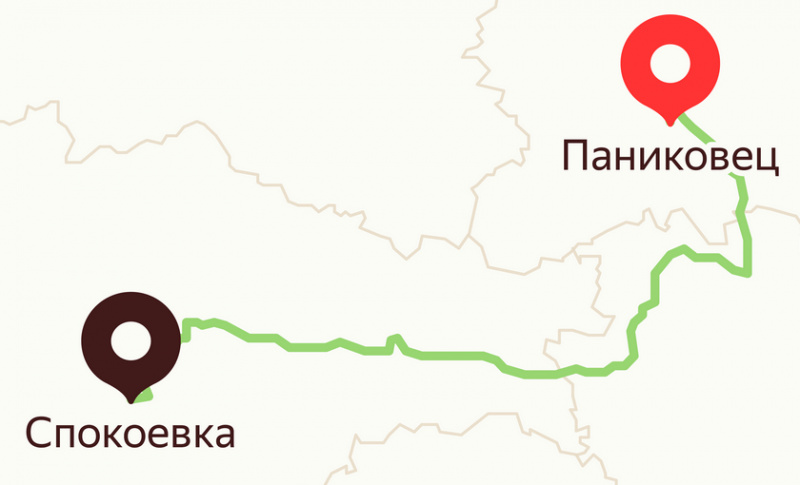

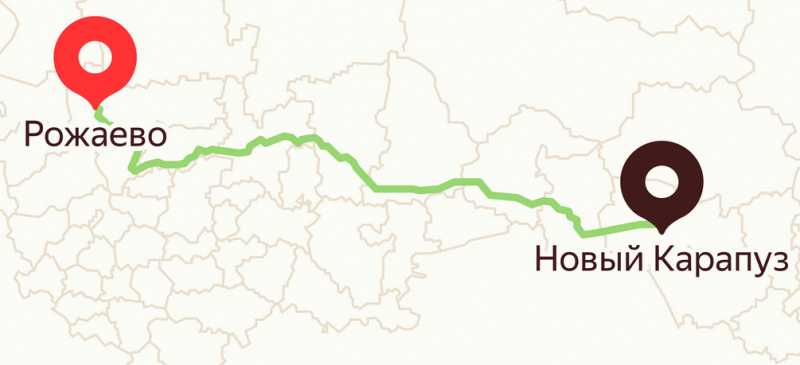

У Яндекса появился очень забавный проект - "Как называется это место? Населённые пункты на карте России".

Там самое любопытное - причудливые названия и интересная статистика.

Самые распространенные названия.

65 тысяч названий встречаются только один раз - небольшой пример.

"Большая Ржакса" - особенно вставило.

Самые длинные названия.

Числительные в названиях. "Первый Содом" - очень душевно.

Загадочные названия.

Ну и забавные парные названия.

Классный проект, рекомендую. Там еще много всякой интересной статистики и прикольных названий.

Слушайте, всю жизнь был уверен, что стиль плавание "кролем" - это от слова "кролик". А оказывается, это английского crawl, то есть ползание. Я тут сразу вспомнил, как Пикассо в фильме "Приключение Пикассо" ползал/плавал по полу в эпизоде "Agua".

Кроль (англ. crawl — ползание) — вид плавания на животе, в котором левая и правая часть тела совершают гребки попеременно. Каждая рука совершает широкий гребок вдоль оси тела пловца, во время чего ноги, в свою очередь, тоже попеременно поднимаются и опускаются. Лицо плывущего находится в воде, и лишь периодически во время гребка голова поворачивается, чтобы сделать вдох. Кроль считается наиболее быстрым способом плавания. На соревнованиях по плаванию вольным стилем большинство спортсменов отдают предпочтение именно кролю, поэтому «вольный стиль» и «кроль» стали практически синонимами.

Этот стиль плавания известен человечеству с древнейших времён. Однако европейская цивилизация познакомилась с ним лишь в 1844 г. на соревнованиях в Лондоне. Американские индейцы, привычные к кролю, легко опередили английских пловцов, которые пользовались брассом. Несмотря на поражение, английские пловцы не пожелали применять «варварский», по их мнению, способ плавания, сопровождающийся большим шумом и брызгами.

Лишь в промежутке между 1870 и 1890 гг. первый европеец смог перенять непривычный стиль. Им стал Джон Артур Треджен (англ. John Arthur Trudgen, 1852—1902), путешествовавший по Аргентине. И всё же его имитация была не совсем точна, так как Треджен работал ногами в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной, как делали это местные жители.

Затем новинка была доработана австралийцем Ричмондом Диком Кавиллем (1884—1938), сыном учителя плавания Ричарда Фредерика Кавилля. Он и его брат независимо друг от друга придумали новый стиль, названный позже австралийским кролем. Часть навыков они переняли у Алика Уикхэма, молодого уроженца Соломоновых островов, жившего в Сиднее, который использовал вариант кроля, популярный у местных жителей в лагуне Ровиана на острове Нью-Джорджия.

Ещё позже американец Чарльз Дэниелс усовершенствовал их метод, модифицировав шеститактовые гребки ногами, результатом чего стал так называемый американский кроль. Пожалуй, именно он является основой современного стиля. (Отсюда.)

Всегда был уверен, что печенюшки с предсказаниями (fortune cookies), которые присутствуют во многих китайских заведениях в США (например, см. фильм "Чумовая пятница") - это чисто китайское изобретение. Однако на сайте "Проверено" провели свое расследование и выяснили, что, цитирую:

Любая попытка найти следы упоминания печенья с предсказаниями в литературе о традиционной китайской кухне окажется безрезультатной. Более того, о подобном блюде в Китае не знали и на протяжении большей части XX века. Когда в 1989 году в Гонконге наладили импорт продукта из-за океана, то там всё это шло под этикеткой «Настоящее американское печенье с предсказаниями». В 1992 году бруклинская компания Wonton Food даже построила соответствующую фабрику в материковом Китае, однако стартап прожил недолго: местное население сочло новинку «слишком американской», и производство вскоре закрылось.

Откуда же тогда пошло это блюдо? Доподлинно известно, что ещё в XIX веке нечто похожее готовилось в Японии, где издавна популярны омикудзи — бумажки с предсказаниями, которые можно было вытянуть в местных храмах. Печенье же, именуемое «цудзиура сэнбэй», отличалось от западных аналогов тем, что было крупнее, темнее, содержало кунжут и пасту мисо вместо ванили и масла. При этом бумажка с предсказанием не пряталась внутрь печеньки, а вкладывалась в неё. Подобное печенье делают в Японии и сегодня.

По-видимому, с традициями предков был хорошо знаком японский иммигрант Макото Хагивара — ландшафтный дизайнер, создавший Японский чайный сад, одну из главных достопримечательностей Сан-Франциско. Именно ему некоторые источники приписывают изобретение современного, американского варианта печенья с предсказаниями. Согласно этой легенде, Хагивара на некоторое время лишился работы, однако друзья поддерживали его как могли. И когда в 1914 году новый мэр восстановил японца в должности, тот в знак признательности испёк друзьям печенье, а внутрь положил благодарственные записки. Позднее Хагивара начал подавать печенье в своём чайном саду, а потом представил на Панамо-Тихоокеанской выставке в Сан-Франциско.

Пальму первенства у Хагивары пытался отобрать Дэвид Юнг, основатель известной лос-анджелесской компании по производству лапши Hong Kong Noodle. Он утверждал, что впервые испёк печенье с предсказаниями в 1918 году. В 1983 году полушуточный суд исторических пересмотров рассмотрел иск представителей двух крупнейших городов Калифорнии и пришёл к выводу, что печенье всё-таки изобрели на месте дислокации суда, в Сан-Франциско. Решающим стало вещественное доказательство в виде набора круглых железных решёток, на которых семья Хагивара якобы и выпекала печенье.

Есть и другие, менее популярные версии изобретения блюда, и в основном они связаны с японскими иммигрантами. Однако неминуемо возникает вопрос: как же так сложилось, что печенье перекочевало из японских ресторанов в китайские? Согласно основной версии, поспособствовать этому могла незавидная доля американцев японского происхождения в годы Второй мировой войны. Около 100 000 человек, включая производителей печенья, попали в концлагеря, что дало дорогу на рынок китайским производителям.

Некитайское происхождение печенья с предсказаниями с юмором обыграно в романе Эми Тан «Клуб радости и удачи» (1989). По сюжету две иммигрантки из Китая устраиваются на фабрике, выпускающей такие печенья. Сначала их забавляет сама концепция изделия, но после нескольких попыток перевести содержание бумажек на китайский язык они решают, что там приведена не мудрость, а «неверная инструкция».

Таким образом, современное печенье с предсказаниями было изобретено в США, а корни его, скорее всего, тянутся в Японию. В теории к популяризации лакомства могли приложить руку китайцы американского происхождения, но сам Китай тут ни при чём.

Забавно. Оказывается, самодвижущиеся самокаты существовали еще в начале XX века. Они назывались "автопеды", их производила нью-йоркская компания Autoped Company с 1915 по 1921 год. В Европе аналогичные модели производила компания Krupp с 1919 по 1922 год. (Отсюда.)

Автопеды имели 15-дюймовые колеса и четырёхтактный двигатель объёмом 155 кубических сантиметров, который располагался над передним колесом. Управлялся автопед с помощью рулевой колонки: чтобы поехать вперед, колонку нужно было наклонить вперед, чтобы затормозить - наклонить назад.

Были также модели с электрическим мотором, располагающимся на переднем колесе.

В каталонской прессе пишут о Росанне Кампруби - танцовщице, которая полностью потеряла слух в 3 года после перенесенного менингита. И это ей не только не помешало стать танцовщицей, но она со своим партнером стала чемпионкой Испании по бальным танцам, это совершенно поразительная история - ""Ballar amb el silenci", la història de Rosanna Camprubí, una campiona de ball sorda".

Как она этого добилась? Ежедневные многочасовые тренировки плюс идеальное взаимопонимание с ее партнером по танцам Джоаном Бойчадером.

Росанна написала книгу "Танцы в тишине", в которой рассказала о своей жизни и о том, как она добивалась поставленной цели.

Три дня назад Катерина Гордеева опубликовала у себя на канале большое (час сорок) интервью с чудесной Екатериной Шульман. Посмотрел это интервью с огромным удовольствием: в отличие от массы других передач с Екатериной Михайловной (тоже всегда интересных), здесь интервьюерша задавала в том числе и всякие личные вопросы о жизни собеседницы, и Екатерина на них вполне откровенно отвечала, так что я узнал о ней немало нового.