Адрес для входа в РФ: exler.wiki

Периодически встречаю посты из серии "Хотел уменьшить число непрочитанных писем с 400 до 300 - и не получилось".

Также периодически в своей почте встречаю вопросы: "Как тебе удается почти мгновенно отвечать на письма"?

А удается мне это по одной простой причине. У меня во входящей почте почти не бывает непрочитанных сообщений. Почта опрашивается каждую минуту, довольно часто я ее просматриваю сразу после прихода и сразу отвечаю, если ответ не требует большого количества времени. Те письма, на которые обязательно нужно ответить, а сразу я это сделать не могу - помечаются определенным цветом и лежат в специальной виртуальной папке, которую я разгребаю, когда на это появляется время.

Вот и все. И отвечаю обычно почти мгновенно, и непросмотренная почта не накапливается.

Ну и надо заметить, что мой почтовый клиент выполняет функции продвинутого секретаря, потому что поступающая почта анализируется несколькими десятками фильтров, во многих из которых десятки и десятки различных правил. Также та почта, которая поступает для возможного технического анализа происходящего (отчеты от серверов, форумные доклады и так далее и тому подобное), при переносе в соответствующие папки помечается как прочитанная, чтобы я не видел то, что мне не нужно видеть в данный момент.

Получается довольно эффективно. В день у меня приходит несколько сотен писем. Если не автоматизировать и не оптимизировать их разбор, то я бы круглые сутки только и занимался бы чтением почты. А у меня на это уходит в целом не более получаса-часа в день.

А вы как отвечаете на почту, если ее приходит много?

Вместо того, чтобы ржать над тем, что у начальника таможни наликом хранился всего-то жалкий миллион долларов, лучше внимательно посмотрите за тем, в какой валюте он её хранил: мужик-то тёртый, в деньгах разбирается.

А хранил он деньги так: примерно половина - доллары, процентов сорок - евро, ну и оставшиеся где-то десять процентов - рубли. Мотайте на ус!

В нашем городке прошла сильнейшая гроза. Но так как у нас никаких крутых ремонтов не делали, вода быстро слилась через ливневую канализацию и буквально через час асфальт уже был практически сухой.

Но зато хоть в красавице-Москве после грозы было чем развлечься, там же все круто отремонтировали! (Большинство фотографий отсюда.)

Прям хочется приехать посмотреть на прекрасный ремонт. Кант вейт, как говорится.

Upd: У Навального подробности об уебанистике.

Кого интересует тема прогрессивных линз - комментарий специалиста (Сергей, консультант оптики Fresh, г. Тула) по поводу моего поста. Наклонным шрифтом дан мой текст, под ним идут комментарии.

Напомню, что прогрессивные - это когда у линзы меняется диоптрийность: верхняя часть линзы предназначена для дали, нижняя - для использования вблизи. С подобными линзами отпадает необходимость иметь разные очки для дали и для близи - разумеется, так на порядок комфортнее.

Линзы, в которых совмещены зона для дали и близи появились раньше прогрессивов и называются бифокальными. Это решение именно два-в-одном: две области зрения с четкой границей. В некоторых ситуациях (движение по лестнице) это может вызывать неудобства. К прогрессивам они не относятся.

Обычно, говоря о прогрессивных линзах, обязательно уточняют, что это линза для трех дистанций, делая акцент на наличие средней зоны (рабочий стол, компьютер, приборная панель автомобиля - все, что немного дальше зоны для близи (30-40 см)). Но на самом деле и это описание не совсем полно: увеличение (прогрессия) оптической силы к нижнему краю происходит плавно и на всем протяжении коридора прогрессии, поэтому тренированным пользователем очков оптимальная зона линзы для определенной дистанции находится на раз. То есть, сколько дистанций, столько и зон. Кстати, первые эксперименты с прогрессивными линзами начинались с того, что одну линзу набрали из 50 фрагментов с постепенно меняющейся оптической силой. Трудно сегодня представить такой бутерброд, но это тоже иллюстрирует природу прогрессивной линзы как многофокальной. Отдельно уточню, что отсутствие четкой границы между зонами в прогрессивных линзах - отдельный плюс (чисто косметический, но все же). Линзы выглядят как обычные и не выдают возраст человека, который чувствителен к этому вопросу.

Воспользовался удачным случаем, когда поломал свои нынешние очки, пошел в салон оптики, где есть кабинет с офтальмологом.

Проверили на современной аппаратуре. Зрение практически не изменилось, а вот имеющийся у меня астигматизм (фокусировка производится не точно на задней стенке глаза, а за ней, из-за чего резкость падает) немного изменился: на левом глазу стало чуть хуже, на правом - чуть лучше. Из-за этого и некомфортно стало со старыми стеклами. Кроме того, офтальмолог сказала, что на старых стеклах мне сделали слишком маленькое изменение диапазона - надо было для близи сделать поменьше еще где-то на 0,25.

Здесь возможно, закралось непонимание между Вами и специалистом по подбору очков. Когда фокусировка происходит не на сетчатке (зависит от формы глаза), это приводит либо к близорукости, либо к дальнозоркости: точка растягивается в круг. Чтобы круг свести обратно в точку нужна сфера. Астигматизм зависит от поверхности роговицы (от рождения, травмы, операции) и проявляется в том, что точки растягиваются в линию. Чтобы свести линию в точку, нужен цилиндр, сориентированный строго по оси, по которой происходит астигматическое искажение. Поэтому на астигматические ("сложные" как их иногда называют) в рецептах больше цифр. Обычно без травм и операций астигматизм в течение жизни не меняется. Кстати, при заказе прогрессивных очков, показана корректировка астигматизма, даже если в обычных очках человек обходился без этого.

Основное отличие между ними заключается в так называемом "коридоре прогрессии": центральном поле линзы, где происходит постепенное изменение диоптрий. Чем меньше этот коридор - тем дешевле линза и тем сложнее происходит адаптация глаза под другую диоптрийность. В самом дешевом варианте, грубо говоря, "стекло" (вообще-то это пластик) очков состоит как бы из двух линз с различной диоптрийностью. И когда глаз попадает на область их соединения, это воспринимается очень некомфортно. Также резкий переход от одних диоптрий к другим тоже воспринимается некомфортно. И многие люди вообще не могут привыкнуть носить такие линзы. Однако чем дороже линзы, тем шире этот коридор, где изменение диоптрий производит постепенно. И глаз к этому хорошо адаптируется.

Про линзы без перехода (бифокальные) написал выше. Коридор прогрессии имеет две характеристики: высоту и ширину. Обе влияют на пользовательский опыт, но по-разному. Высота коридора, то есть расстояние от зоны для дали до зоны для близи влияет в-первую очередь на скорость привыкания, адаптации к прогрессивным линзам: новичкам на более высоком (длинном) коридоре легче ловить нужные зоны. По понятным причинам линзы с высоким коридором требуют оправ с высоким просветом. Именно поэтому они обычно так же рекомендуются новичкам. Но так как адаптация, процесс, происходящий в голове (чистая психология), успех больше зависит от мотивации и непредубежденности (разумеется, при условии, что очки подобраны верно). Ваши первые очки, судя по фото, высокими не назовешь, но это Вам не помешало адаптироваться и получать удовольствие. Таким образом, высота коридора – это, прежде всего, дизайн, предпочтения при выборе оправы и адаптация.

Ширина коридора в большей степени влияет на комфорт на всем сроке ношения прогрессивных очков. Чем шире (именно по горизонтали) коридор, тем шире Ваше поле четкого зрения, которые Вы можете охватить без необходимости поворота головы. За пределами коридора, по бокам от него, находятся зоны краевых искажений. Это ахиллесова пята прогрессивных линз, изъян, от которого невозможно уйти, но можно постараться минимизировать. При прочих равных условиях (материал, покрытия) именно ширина коридора влияет на конечную стоимость линзы. Самым бескомпромиссным вариантом, являются прогрессивные линзы, которые просчитывают на компьютере на производстве именно под Вас с учетом посадки конкретной оправы на Вашем лице и расстояние от линзы до глаза (про банальные данные рецепта и говорить нечего).

Меня в письмах часто спрашивают, каким образом я могу так самоорганизоваться, чтобы не только работать дома, но и при этом вообще - работать практически только на самого себя, то есть на свой проект. Оно ведь когда тебя не контролируют - это же столько соблазнов: можно поспать подольше, вместо работы на пляж пойти, в игрушки поиграть, телик посмотреть и все такое.

Я вам так скажу. Самоорганизация - это на самом деле заметно проще, чем когда тебя кто-то другой контролирует и направляет. Нет, бывают люди, которые вообще не в состоянии самоорганизоваться, но они и на работе при этом занимаются всякой фигней. А если человек на работе занимается делом, то обычно нет никаких проблем с тем, чтобы он занимался делом дома, когда никто не стоит над душой.

При этом самоорганизация работает по самым классическим рыночным законам: не можешь себя организовать, не выполняешь вовремя работу - ну так не зарабатываешь денег, не можешь содержать семью, а значит, придется искать какую-то работу, где за тобой все время будут следить и пинать ногами, чтобы не зависал. Хотите этого? Не занимайтесь самоорганизацией.

Я этого никогда не хотел, я вообще всю жизнь мечтал работать сам на себя, и к этому долго шел.

Однако надо сказать, что я и до всяких этих интернетовских дел, как правило, в основном работал на вольных хлебах, то есть сотрудничал сразу с несколькими конторами, работал удаленно и только в некоторых конторах у меня раз в неделю был присутственный день, когда я находился весь день у них в офисе.

Были также периоды, когда я приходил в какую-то контору на период на полную рабочую неделю: чтобы создать там компьютерный отдел, написать и запустить всякий специфический софт под эту контору, но после того, как все было сделано и запущено - я тут же уходил, хотя спокойно мог за большую зарплату заниматься поддержанием того, что уже работает и тихо-спокойно читать весь день фидошные конференции. Но мне это было неинтересно, я любил заниматься стартапами - запускать их и отлаживать. А потом уходил на другой стартап. Таким образом, в каких-то конторах я обычно на постоянной работе сидел где-то по полгода, самый максимум - год (это было только в одной конторе).

А потом пошли интернетовские и писательские дела, я уже ни в каких конторах не сидел, работал строго удаленно и уже, в основном, на себя самого.

Между прочим, когда работаешь сам на себя - тут основная проблема в том, что себя не обманешь. Это начальнику можно позвонить наутро с жуткого бодуна, покашлять в трубку и сказать, что заболел. С собой же такая штука не прокатывает ни разу. Твой бодун - твои проблемы, говоришь сам себе, после чего садишься работой лечить головную боль. Кстати, вообще помогает.

Главное в самоорганизации - это банальное планирование. Для этого не нужно читать какие-то умные книжки. Нужно просто определять на день программу-минимум (например, сделать такую-то и такую-то статью) и программу-максимум. И начинать день с выполнения программы-минимум, при этом нахрен отключив все возможные средства коммуникации, чтобы не мешали, и бить себя по рукам при попытке зайти в какой-нибудь Facebook или еще куда-то. Сделал что запланировано - пожалуйста: мессенджеры, стандартная переписка, полистать Facebook и так далее.

Вот с этим у меня долго были проблемы: начинал заниматься всем одновременно, при этом всякую мелкую текучку разгребал, а главное сделать не успевал. Однако когда стал работать принцип "пока намеченное не сделаешь, больше ни к чему не прикасаешься" - вот тогда дело пошло.

Ну и еще один немаловажный момент, когда работаешь дома: понимание домашних того, что когда ты пашешь - ты для них вовсе не дома, а где-то там, в виртуальном офисе. Иначе начинается: вынеси мусор, натаскай воды из колодца, дай поросятам, помоги прополоть морковку и так далее. Другая проблема - домашние начинают вести себя так, как будто тебя дома нет, поэтому врубают громкую музыку, занимаются аэробикой - и кранты твоей работе.

В нормальных семьях такие проблемы спокойно обсуждаются и обычно нормально решаются. Если же супруг (супруга) в проблему не врубаются - ну, тогда уже есть разные варианты решения: от развода до поиска офиса для работы.

Я, собственно, к тому, что если у вас нет проблем с самоорганизацией на работе в офисе, то обычно не будет никаких проблем с самоорганизацией при работе дома. Даже если вы работаете сами на себя.

Поизучал, что сейчас творится в Испании с точки зрения очков с прогрессивными линзами.

Напомню, что прогрессивные - это когда у линзы меняется диоптрийность: верхняя часть линзы предназначена для дали, нижняя - для использования вблизи. С подобными линзами отпадает необходимость иметь разные очки для дали и для близи - разумеется, так на порядок комфортнее. Но и стоят эти линзы - очень нехилых денег, причем ситуация, насколько я мог судить, за последние шесть лет толком не изменилась, хотя сами линзы стали более качественными: более широкая граница перехода между разными диоптрийностями, новые виды просветляющих и антибликовых покрытий, более устойчивый к повреждениям материал пластика.

Я очками с прогрессивными линзами пользуюсь лет шесть и очень доволен: поначалу пришлось несколько дней привыкать, но потом привык и настало мне счастье - было очень удобно.

Впрочем, где-то в последний год читать со смартфона в очках было уже некомфортно, но оно и понятно - зрение меняется.

Воспользовался удачным случаем, когда поломал свои нынешние очки, пошел в салон оптики, где есть кабинет с офтальмологом.

Проверили на современной аппаратуре. Зрение практически не изменилось, а вот имеющийся у меня астигматизм (фокусировка производится не точно на задней стенке глаза, а за ней, из-за чего резкость падает) немного изменился: на левом глазу стало чуть хуже, на правом - чуть лучше. Из-за этого и некомфортно стало со старыми стеклами. Кроме того, офтальмолог сказала, что на старых стеклах мне сделали слишком маленькое изменение диапазона - надо было для близи сделать поменьше еще где-то на 0,25.

В общем, подобрали параметры, протестировали для дали и для близи - вроде все замечательно.

Далее стали разбираться с тем, какой именно вариант прогрессивных линз заказать, а то у них диапазон цен - очень большой: базовые стоят от €180, топовые, с персональной настройкой, от €580.

Основное отличие между ними заключается в так называемом "коридоре прогрессии": центральном поле линзы, где происходит постепенное изменение диоптрий. Чем меньше этот коридор - тем дешевле линза и тем сложнее происходит адаптация глаза под другую диоптрийность. В самом дешевом варианте, грубо говоря, "стекло" (вообще-то это пластик) очков состоит как бы из двух линз с различной диоптрийностью. И когда глаз попадает на область их соединения, это воспринимается очень некомфортно. Также резкий переход от одних диоптрий к другим тоже воспринимается некомфортно. И многие люди вообще не могут привыкнуть носить такие линзы.

Однако чем дороже линзы, тем шире этот коридор, где изменение диоптрий производит постепенно. И глаз к этому хорошо адаптируется.

У меня прошлые линзы были из средней категории (то, что на табличке называется DIGITAL) - потребовалось время, чтобы к ним привыкнуть, но привык и было вполне комфортно.

В этот раз взял чуть покруче вариант - Digital Optimitzat (там текст весь на каталанском, а не на испанском). Там побольше коридор и больше подходят для людей, которые в основном используют очки на небольшом расстоянии - та же работа за компьютером. Офталомолог уверяла, что для меня это будет самый подходящий вариант - ну, посмотрим, сказали, что за неделю сделают.

Из оправ выбрал вот эту. Чистый титан.

У меня уже было несколько титановых оправ - очень понравились: легкие, при этом очень прочные и надежные.

Да, все это стоит, прямо скажем, достаточно дорого, но предыдущие очки я шесть лет носил каждый день часов по 16, так что чего тут жлобиться-то? Поставишь дешевые линзы - потом будешь жалеть каждый день, ну его на фиг.

И брать оправу дешевую - неудобную и некрасивую, - тоже как-то не резон.

Кстати, старые очки мне починили - будут запасные. Но я давно их хотел поменять: и оправа истрепалась, и на стеклах есть царапины и потертости, и со смартфоном или планшетом в них уже некомфортно - надо менять.

Проснулся, встал на весы. Весы вздохнули и написали на дисплее: "Всё сложно".

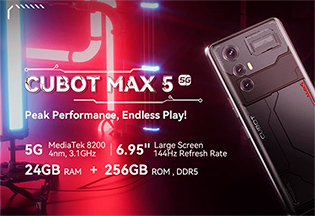

А график-то какой интересный. Я бы его назвал "Моя борьба".

Кстати, единственная программа, которая по определению не умеет сохранять логин-пароль и их каждый раз при доступе надо ввозить заново - программа отслеживания веса от "умных" весов Withings. Я так думаю, им еще двухфакторную аутентификацию нужно ввести - от греха.

А весы эти у меня уже четыре года, пашут просто отлично, я очень доволен.

Читал об этих кошмарных событиях в Карелии и вспомнил одну историю из моей пионерской юности.

Мы с братом с первого класса каждый год ездили в пионерские лагеря. Уж на июнь - обязательно. Лагеря были разные, но, в общем, все хорошие: нормальные условия, спортивные игры, дискотеки, да и кормили вполне прилично, никто не голодал.

Последний раз в пионерский лагерь я поехал в 16 лет - это был лагерь от Московского авиационного института. Отлично там провели время, до сих пор вспоминаю этот лагерь с большим удовольствием. (Была же куча фотографий оттуда и вот вопрос - куда все это делось...)

В один из дней в нашем районе состоялась Спартакиада между различными пионерскими лагерями. Проходила она в спортивном лагере, находящемся где-то в 20 минутах езды от нашего.

Никаких автобусов для перевозки участников не предусматривалось, все должны были добираться до Спартакиады самостоятельно.

В нашем лагере было только два вида транспорта. Микроавтобусик, в который вмещалось человек двенадцать, и грузовик ЗИЛ с крытым фургоном, в котором обычно перевозили всякие грузы: продукты, белье для стирки и так далее.

А на Спартакиаду собирались ехать человек сорок: женская волейбольная команда, мужская футбольная команда, участники легкоатлетических соревнований, болельщики и фотограф (я). Плюс - несколько вожатых, которые нас должны были сопровождать.

Перевозить всех по очереди автобусиком - очень долго. И тогда не знаю у кого родилась гениальная мысль: а что если мы все набьемся в кузов ЗИЛа и он нас быстренько подбросит до Спартакиады?

Вожатые кинули клич, мы все набились в фургон ЗИЛа - стало тесновато, но ехать вроде было недалеко, - дверь закрыли и мы поехали. Причем вожатые отправились на автобусике.

Фургон ЗИЛа закрывался наглухо, был снаружи обшит стальными листами и единственный доступ воздуха туда был через окошко в двери, размером с почтовую открытку.

Что происходит летом в жару в битком набитом людьми наглухо закрытом помещении, к тому же обшитом стальными листами? Правильно: там стала очень быстро подниматься температура и к тому же как-то довольно быстро стал заканчиваться кислород, зато углекислого газа стало - хоть отбавляй.

Буквально через пять-семь минут езды с нас всех стал ручьями течь пот, а дышать было все тяжелее и тяжелее.

А это, в общем, не шутки: каждый год по всему миру сотни детей гибнут от того, что родители летом в жару их оставляют "на пять минут" в наглухо закрытых машинах. Что может случиться за пять минут, думают родители. Пять минут быстро превращаются в полчаса, а за это время температура в машине поднимается до 50 градусов и ребенок погибает от перегрева.

Мы были совсем не маленькие дети, но деваться из фургона было некуда: малюсенькое окошко притока воздуха почти не давало и ничего не охлаждало, стучать водителю было бесполезно: фургон с кабиной не соприкасался, а шум в кабине ЗИЛа стоит такой, что водитель точно бы ничего не услышал.

Впрочем, мы были молодые, мало что понимали, а оно и слава богу: если бы в этом фургоне возникла паника, то сколько народу при этом могли подавить - лучше даже и не думать.

А мы все воспринимали как приключение: ну, подумаешь, что жарища как в духовке, ну, подумаешь, что дышать уже почти нечем - так прикольно же.

Помнится, что когда мы наконец остановились и водитель открыл дверь - некоторое время никто даже не двигался с места, все просто жадно дышали свежим воздухом и отходили от перегрева. (А он, судя по всему, был уже на явно опасной черте.)

Так что если бы до места проведения Спартакиады было бы не двадцать минут езды, а тридцать-сорок, веселый водитель Витя имел возможность привезти сорок детских трупиков. Ну, как-то ведь просто не подумали, никто же ничего плохого не хотел. Просто хотели побыстрее доехать.

Кстати, хорошо помню, что обратно-то нас группами перевозили автобусиком. И ничего, за полтора часа всех в конце концов перевез.

Похожий случай, когда никто ничего плохого не хотел, произошел через несколько лет в маевском строяке. Там ребят вывезли работать куда-то довольно далеко от лагеря, а автобус, который должен был везти их обратно, сломался и за ними не приехал. Тогда командир стройотряда загрузил ребят в кузов грузовичка, который там уж и не знаю, как оказался, сам сел за руль (понятно, что он не имел права управлять грузовиком, не имел права перевозить людей и не имел права сажать людей в открытый кузов), поехал (причем еще и по темноте, дело было в конце августа) - и в итоге грузовик свалился в кювет. Несколько студентов погибли, несколько получили ранения. Командира, разумеется, посадили. Он тоже ничего плохого не хотел, просто хотел побыстрее довезти отряд до лагеря.

В этом году в Испании снова много русских. В прошлом году падение потока было на 60-70%, как говорили в турагентствах, в этом году снова резко прибавилось. Понятное дело, из-за чего: после закрытия Египта и Турции, как самых популярных направлений, потоки переориентировались на другие страны и прежде всего - на Грецию, Испанию и Кипр.

И снова, как и в старые добрые времена, я стал летом удивляться, когда в какой-нибудь "Меркадоне" слышу вдруг испанскую речь вместо русской.

Иду вчера на прогулке. Впереди попались две русских туристки. Они что-то там обсуждают по поводу отдыха и я слышу интересную фразу: "Да я бы, конечно, поехала в Краснодар отдыхать. Но там же цены совершенно нереальные"!

Я так понимаю, что тетя все-таки имела в виду черноморское побережье Краснодарского края, а не сам Краснодар, где отдыхать-то особо негде.

А тот же Сочи - ну да, цены нереальные, сервис ужасный и прочие радости жизни.

Помнится, когда я некоторое время жил в Сочи, меня страшно веселили местные бизнесмены, которые на отдых торжественно отправлялись в Эмираты. На вопрос, с какого буя они из Сочи, куда стремится ехать отдыхать вся страна, отправляются в Эмираты, бизнесмены, многие из которых имели свои гостинички и ресторанчики, вздохнув, отвечали: "Ну, ты же знаешь, какие у нас тут цены и какой сервис". Да-да, знаю-знаю...

Наступило лето. Пора шашлыков. Что нужно знать людям, которые поливают горючей жидкостью горящие угли или поленья? Вот это нужно знать, цитирую:

Но несколько лет назад я читала крик души врача из ожогового центра. Говорит - реанимации забиты "шашлычниками" - так называют на врачебном жаргоне тех, кто получил ожоги при розжиге костров при помощи горючей жидкости. Поэтому публиковала предупреждение и буду публиковать, если это поможет спасти хотя бы одного человека - все не зря.

ЧИТАЙТЕ И ПОМНИТЕ - каждый год из-за взрывов бутылок с горючей смесью погибают и остаются инвалидами масса людей!

Это чистая правда, я немало об этом слышал. При этом наверняка многие из вас скажут: "Да я сто раз так сделал - и ни разу не загорелся". Да и я это скажу: тоже так делал и, слава богу, живой.

Тем не менее это не отменяет того факта, что когда используешь горючку таким образом, можешь получить серьезнейшие ожоги и можешь даже погибнуть - прецеденты были неоднократно.

Так зачем рисковать-то?

Я когда собрал соответствующие данные, категорически завязал с подобными развлечениями. Вместо горючки стал покупать специальный гель (он загорается небыстро и в любом случае бутылка с ним не взорвется), и этим гелем поливал угли до розжига, а не в процессе. Гель загорается небыстро, зато горит долго и угли успевают заняться.

А потом я и вовсе перешел с этого дурацкого мангала на веберовскую барбекюшницу и стал для розжига использовать стартер (его можно использовать и для мангалов) - это стальной цилиндр, куда засыпаются угли, под низом стартера зажигаются пара таблеток сухого спирта, ну и через 10-15 минут (в зависимости от наличия ветра) получаете полный стартер раскаленных углей. И никаких тебе жидкостей вообще.

Ну и, кстати, чтобы два раза не вставать. Попытки выбить пробку путем ударов по дну бутылки может привести к тому, что бутылка лопнет и перережет вам вены на обеих руках. (Особенно, кстати, если бутылка из тонкого стекла, как это бывает с различными марками вина.) Вы можете посчитать это страшилкой, но я подобное видел собственными глазами - и не дай бог кому-то такое испытать на себе. Лучше купите обычный официантский пробочник (он маленький, но надежный и функциональный) и киньте его в сумку, которую всегда берете с собой на шашлыки. Целее будете.

Тут по Сети давно уже гуляет ролик, где мужик показывает, как выбить пробку из бутылки, страхуясь с помощью ботинка. Так вот, если бутылка лопнет - ботинок спасет только стену, руки он не спасет. Так что не занимайтесь фигней.