Адрес для входа в РФ: exler.wiki

Дня два назад начались проблемы с Интернетом. Вдруг падает на 2-3 минуты, потом снова поднимается. Домашняя сеть при этом работает. Сначала проявлялось где-то раз в полчаса, потом все чаще и чаще. Сервер провайдера при этом не откликался, то есть падала вся сеть. Чем дальше, тем чаще это проявлялось. У провайдера проверили - сказали, что с их стороны никаких проблем нет, все работает. Тогда я в момент очередного падения попробовал зайти в админку ротера, которым у меня года три в непрерывном режиме отпахал Asus WL-500W, и ничего из этого не получилось. Стало понятно, что проблемы в роутере - периодически не роутит.

Попробовал перепрошить. Сначала на последнюю прошивку "от Олега" (от него же все три года там и стояла), потом на фирменную от ASUS - все без толку, роутер дурит конкретно.

Отправился покупать новый роутер - заодно было интересно, что сейчас за модельки. Производитель определен был однозначно - ASUS. Я разные роутеры пробовал, но ASUS всегда были самые безгеморройные и продвинутые. После него в моем табеле о рангах идет ZyXEL, ну и Linksys. С Belkin я пару раз крупно накалывался, роутеры D-Link как -то традиционно не люблю (хотя гигабитный свитч у меня дома - как раз D-Link DGS-1005D).

Порылся в современных модельках. В результате взял ASUS RT-N12. Он может работать как роутер, репитер или точка доступа, обеспечивает скорость передачи данных до 300 мбит/сек, может создавать до 4 беспроводных сетей с заранее регулируемой полосой пропускания (мне это нужно), поддерживает до 30 тысяч сессий P2P и легко настраивается.

Поставил, настроил (действительно это делается в две секунды) - пашет безо всяких проблем (тьфу-тьфу-тьфу).

В компании BTC обиделись на эту запись, посчитав, что я высказал сомнения в антибактериальных свойствах их антибактериального набора. Между тем, я сомнений в антибактериальных свойствах не высказывал - я эту клаву в руках не держал и не мог наблюдать, дохнут от нее бактерии или нет. Я, собственно, веселился над крупным названием "Антибактериальный набор", где справа снизу мельком упоминается "клава и мышь" - как будто для уничтожения бактерий вам нужно купить клаву и мышь.

В компании BTC обиделись на эту запись, посчитав, что я высказал сомнения в антибактериальных свойствах их антибактериального набора. Между тем, я сомнений в антибактериальных свойствах не высказывал - я эту клаву в руках не держал и не мог наблюдать, дохнут от нее бактерии или нет. Я, собственно, веселился над крупным названием "Антибактериальный набор", где справа снизу мельком упоминается "клава и мышь" - как будто для уничтожения бактерий вам нужно купить клаву и мышь.

Кроме того, я напоминал пользователям о том, что руки надо почаще мыть с мылом и клавиатуру почаще протирать спиртом, причем совершенно независимо от того, пользуетесь ли вы обычными клавами или антибактериальными.

Но чтобы компания BTC не обижалась (не имел желания обидеть вполне достойную компанию), приведу здесь ссылку на тестирование этого набора в независимой (надеюсь) лаборатории Tech-Lab - Сегодня на "ринге": мыши и микробы, или Обзор антибактериального набора BTC AB5109.

Кратко выводы: эксперты, размазав бактерии по чашке Петри (не Петрика, подчеркиваю), выяснили, что после клавы от BTC этих бактерий было ровно в десять раз меньше, чем после обычного порошка обычной клавы неназванного производителя. Значит, покрытие есть, и оно РЕАЛЬНО УБИВАЕТ БАКТЕРИИ! Что и требовалось доказать.

Компании BTC приношу свои извинения. В знак компенсации я бы недельку поработал бы с антибактериальными клавой и мышкой, но увы - я работаю только на эргономичных клавах определенной конфигурации, которые выпускают всего три фирмы: Microsoft (вот их я и использую), Logitech (причем нужная конфигурация есть только в беспроводном варианте, который я не люблю), ну и SVEN (клавы недорогие, но реально плохого качества по сравнению с MS и Logitech, да и ход клавиш очень неприятный).

В общем, простите, если кого обидел.

Upd: Да, еще эргономичную выпускает (или выпускала) Chiсony. Она была очень дешевая, но при этом, кстати, достаточно приличная. Я на ней и начинал работать.

Приехали для обзора следующие ридеры: Rolsen REB-601, Digma e500 (пятидюймовая), Kobo ereader и Amazon Kindle DX (девятидюймовый).

Приехала из Штатов моя прелес-с-с-с-сть - iPad 3G с Camera Connection Kit (спасибо большое магазину Reader-Sony.ru).

.jpg)

Через недельку сделаю обзор, в котором рассмотрю, как это 3G работает в наших условиях, а также расскажу о новых приложениях для iPad, коих со времен прошлого обзора вышло очень много.

А завтра будет обзор любопытного гаджета Sony Dash (за него большое спасибо компании

.jpg)

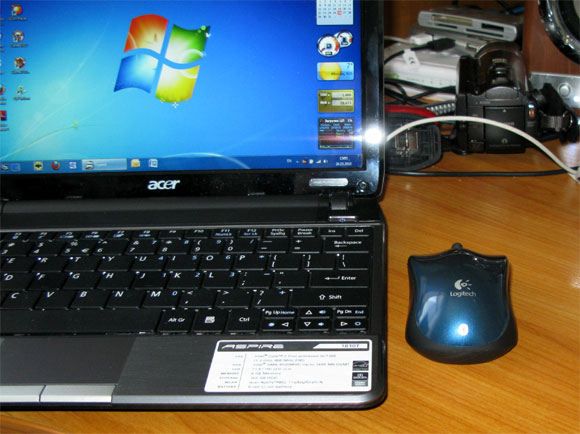

Bluetooth-мышка Logitech на одном комплекте батареек продержалась ровно два месяца при очень интенсивной работе с утра до вечера. Это круто, я помню, у меня была инфракрасная мышка от MS, так у неее даже наиболее мощные на тот момент аккумуляторы дохли через 7-10 дней.

Купил себе для ноутбука мышку, работающую через Bluetooth. Вообще очень удобно - и подключать не надо (только первый раз), и провод не болтается, и USB-порт не занимается. Красота.

Взял логитековскую, но, говорят, еще от Sony есть удачные модельки.

Поначалу всякий тяжелый видеоконтент в формате High Definition я хранил на домашнем сервере. Но когда четыре терабайта сервера подзабились под завязку, я уже не мог на это приподзакрывать глаза, и стал думать, что с этим делать. Покупать второй сервак - не имело никакого смысла, потому что этот процесс может стать бесконечным, между тем как хранить весь этот видеоконтент в постоянном доступе - совершенно ни к чему. Ладно еще, если бы медиаплеер у меня был в домашней сети - так нет: когда проектировалась разводка по квартире, я еще не предполагал, что мне понадобится сеть в районе стойки с аппаратурой - медиаплееров еще тогда не было.

WiFi тут не поможет - High Definition по нему не прокачать даже на 802.11n. Адаптер электросети также не поможет - розетка у стойки не напрямую соединена с кабинетной розеткой, так что из-за всяких развилок от стамегабитки остается гулькин клюв - для High Definition также не хватает.

Из положения выходил очень просто: записывал нужные фильмы, которые собирался посмотреть, на внешний жесткий диск, и с него воспроизводил на медиаплеере.

В результате решил, что оптимальный вариант хранения этого видеоконтента - на сменных трехдюймовых жестких дисках. Есть внешние контейнеры с интерфейсом eSATA и USB, куда диски легко вставляются - так называемые HDD Docking station.

Поизучал модельки - хвалили Vantec NST-D100SU-BK и Thermaltake ST0001E, ругали ALL IN 1 HDD Docking и Agestar SATA HDD Docking Station:SCBT.

Поехал покупать. Выяснил, что Thermaltake ST0001E, который на один диск, почему-то не поддерживает диски более терабайта. И это даже написано в документации.

Поэтому взял Thermaltake, но поновее модельку - BlacX Duet. Вот такую.

.jpg)

После статьи о сборке компьютера очень многие спрашивают, зачем мне два DVD. Объясняю. Во-первых, для архивирования. У меня все ежедневные архивы помещаются на два DVD. Поэтому очень удобно оставлять два RW диска на ночь в двух приводах, чтобы утром получить обновленные архивы. (Ежедневно пишутся на перезаписываемые диски, еженедельно - на болванки.)

Во-вторых, мне нередко приходится дублировать диски - всякие сериалы для друзей/родственников. При наличии двух приводов это делается в режиме "на лету", что также заметно удобнее и быстрее, чем менять диски в одном приводе.

Upd: Для непонятливых. Архивы у меня дублируются на сервере. А на диски пишутся для того, чтобы были КОПИИ архивов. Я могу поднять любой свой архив за любой месяц любого года. И это несколько раз было нужно просто позарез. Делать все время новые копии на сервере и хранить при этом старые - просто глупо. На дисках значительно удобнее. И надежнее.

Потестировал как следует HTC Touch HD2 и пришел к выводу, что вот с этими выводами поторопился. Нет, Windows Mobile, конечно, угробище, тут другого слова не подберешь. Но в HTC, прекрасно это понимая, и к софту для HD2 отнеслись со всем вниманием. Оболочка Sense (бывшая TouchFlo) уже стала очень приличной, и ее вполне можно использовать. (Тем более на таком железе, где все эти визуальные красивости ничуть не тормозят.) Кроме того, они заменили на свои (очень даже неплохие) все основные приложения: телефон, контакты, SMS, e-mail, таймеры, мультимедиа и так далее. И если все это дело грамотно доработать напильником - получается устройство, на котором корявости Windows Mobile практически не вылезают. А если учесть тот факт, что HD2 по железу уделывает iPhone со всех сторон (особенно экраном и процессором) - то этот коммуникатор становится более чем интересным.

Подробный обзор HD2 будет во вторник, а кроме того, я обязательно напишу статью, в которой сравню плюсы и минусы двух агрегатов - iPhone 3G и HTC Touch HD2. И еще на самом деле неизвестно, кто там из них перевесит. HD2 - на редкость удачная машинка, просто на редкость. Я прям теперь в серьезных раздумьях.

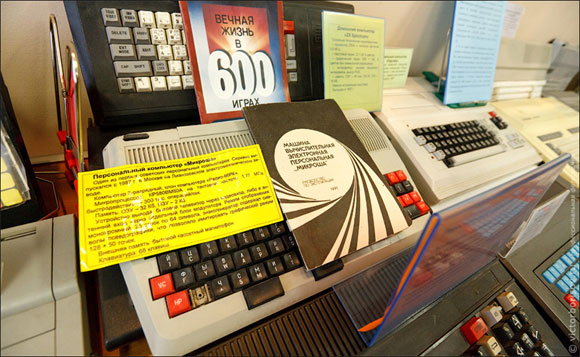

Любопытный отчет о посещении Музея истории вычислительной техники. Меня особенно "Микроша" умилила.

Стоило это убожество, как сейчас помню, 500 рублей. За 300 можно было купить в магазине некондиционной техники. Купил я ее на втором курсе института. Машинка была демоническая: подключалась к телевизору, в качестве накопителя использовался бытовой кассетник, и родители иногда слегка обалдевали, когда случайно ставили в магнитофон кассету с записью какого-нибудь Basic Service.

Моя же моделька "Микроши" еще отличалась тем, что через полчаса работы в совершенно произвольный момент времени какую-то группу ячеек памяти брала да и копировала в другой участок памяти. Работала машинка после этого совершенно психоделически. И фонетическая английская раскладка на ней радовала неимоверно - человеку, хоть чуть-чуть знавшему английскую раскладку, пользоваться ею было просто невозможно.

Но зато для "Микроши" в журнале "Радио" публиковались коды всяких полезных программ. Кто не набивал ручками из журнала страниц пять в шестнадцатиричных кодах - тот считай и не жил вообще. Особенно когда в произвольный момент эта "Микроша" перезагружалась и все сбрасывала.

Также забавно смотрелось, когда один мой хороший знакомый в то же время притащил из Германии Commodore 64. И я тогда понял, что такое нормальный домашний компьютер - тот был аж с дисководом, монитором и кучей программ.

Полезный мануал по взлому iPhone с прошивкой 3.1.2.

У меня, кстати, iPhone не ломанный. После появления третьей прошивки я в этом просто не вижу необходимости. А программы покупаю на iTunes Store.

Вам необходимо выполнить следующие действия:

1) На листочке А4 формата пишете маркером от руки номер клиента 090113-004330, кладёте на этот листок DI NOVO MEDIA DESKTOP и все принадлежащие ей части так чтобы номер клиента 090113-004330 был виден.

Делаете первую фотографию

2)Берёте DI NOVO MEDIA DESKTOP и все принадлежащие ей части, берёте кувалду либо эквивалентный по функции инструмент, и с его помощью приводите DI NOVO MEDIA DESKTOP и все принадлежащие ей части в не рабочие состояние.

Всё что осталось от него при помощи щёточки и совочка переносите на уже существующий листок бумаги А4 формата с номером клиента, так чтобы номер клиента был виден.

Делаете вторую фотографию

3) Высылаете эти фота нам

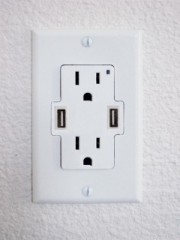

Простой паренек Michael Lowdermilk придумал отличную штуку - розетку, у которой есть пара USB-зарядок.

Из USB-порта подаются полагающиеся 5В, так что к ним можно подключать устройства, заряжающиеся от кабеля с miniUSB. Хорошая мысль, между прочим.

Кстати, такие же USB-выходы с 5В будут еще актуальнее во всяких пилотах-удлинителях.

В ASUSе также идут в ногу со временем, используют нанотехнологии. Придумали крутейший кулер, работающий на интереснейшем принципе - вот цитата с официального сайта.

Написал для Nomobile.ru обзор первого коммуникатора на Windows Mobie 6.5 - Acer beTouch E101.

Этот домашний сервер от Acer на Windows Home Server теперь будет поставляться в Россию (мой обзор его). Я своим очень доволен. Но мой с терабайтом на борту был куплен в Штатах за $400, а у нас он будет продаваться, судя по всему, не меньше, чем за $700. Но на мой взгляд, он и 700 стоит.

Приехал на тестирование коммуникатор с "Андроидом". Во вторник будет обзор.

По поводу глюков Mac'а с WiFi. Кстати, забыл написать, что совершенно аналогичным образом с WiFi глючил и MacMini - точно так же, как и iPhone.

В общем, после обсуждения в блоге и последующих танцев с бубном глюки удалось побороть. Во-первых, поставил в роутер прошивку от Олега (у меня там стояла заводская фирменная). Стало заметно лучше, хотя и не до конца. После этого выставил явно в роутере 11-й канал (до этого стояло автоматическое определение). И все, глюки пропали. Теперь вяжется железно и не слетает. Ура.

Wireless mode стоит в автомате - не глючит. Явно выставлять G раньше пробовал, но не помогло.

В "Компьютерре" новость, цитирую:

Ширится скандал вокруг дефектных винчестеров Seagate.

История берет начало еще в ноябре, когда в Интернете появились первые жалобы покупателей Barracuda 7200.11: жесткий диск внезапно становился невидимым для BIOS. Вскоре выяснилось, что c проблемой столкнулись сотни человек и она затрагивает также некоторые другие модели, произведенные компанией (DiamondMax 22 и Barracuda ES.2 SATA).

По мере приближения новогодних праздников количество взволнованных откликов росло, и в январе обсуждение таинственного дефекта выплеснулось с технофорумов на сайты интернет-магазинов и, конечно, форумы самой Seagate. К сожалению, в компании повели себя не лучшим образом, предпочитая делать вид, будто ничего не случилось (позднее это объяснили тем, что отзывы о проблеме не были "статистически значимыми"). Панические сообщения на форумах нередко просто удалялись модераторами, которые старались удержать дискуссию в рамках правил. Обозленные пользователи даже начали сбор данных для импровизированной петиции, в которую заносились сведения о сломавшихся винчестерах: таким образом они надеялись преодолеть пресловутый "статистический" барьер.

Ситуация изменилась после того, как на происходящее обратила внимание пресса. В середине января Seagate наконец признала наличие проблемы. Согласно официальному заявлению, виной всему прошивка некоторых хардов, изготовлявшихся вплоть до декабря 2008 года. Определить потенциально глючный экземпляр можно с помощью утилиты, выложенной на сайте компании, но чтобы получить обновленную версию прошивки, придется написать письмо в службу поддержки. Если же проблему не удалось решить своими силами, дефектное устройство предлагается отправить производителю. После обрушившейся на нее жесткой критики, компания пообещала не только бесплатно заменить глючащие винчестеры, но и взять на себя расходы по восстановлению данных, если это понадобится.

Имейте в виду...

Upd: Полезная статья по поводу того, что делать в этом случае.

Вот здесь я писал о том, что свежеустановленная гигабитная сеть ведет себя как-то странно: от первого компьютера ко второму скорость 30-50 мегабайт/сек, от второго к первому - жестко 12-13 мегабайт/сек.

Вот здесь я писал о том, что свежеустановленная гигабитная сеть ведет себя как-то странно: от первого компьютера ко второму скорость 30-50 мегабайт/сек, от второго к первому - жестко 12-13 мегабайт/сек.

Сначала я грешил на свитч (недорогой D-Link). Но потом поменял местами порты компьютеров - проблема как была, так и осталась. Возня с настройками сетевых карт на обеих машинах (обе - Marvell Yukon) также не помогла. Тогда на первой машине запустил вместо Vista XP. Проблема исчезла: что с первой на вторую, что со второй на первую скорость была одинаковая - 30-50 мегабайт/сек.

Запустил Vista. Начал рыться в настройках сетевой карты (Marvell Yukon 8056). Ну и наконец-то чисто опытным путем было установлено, что когда отключаешь TCP Checksum Offload (IPv4) (по умолчанию - включено Tx и Rx), тогда проблема пропадает: в обе стороны идет 30-50 мегабайт в секунду. Ура.

После того, как я своими руками временно загубил сетевой накопитель с двумя терабайтными дисками, встал вопрос о том, как бы оттуда вытащить информацию. Выяснилось, что там используется файловая система ReiserFS, причем диски в устройстве были объединены в JBOD (собственно, форматировать их по отдельности система NAS не умела вообще), а это делало почти призрачной надежду прочитать информацию с данных дисков.

После того, как я своими руками временно загубил сетевой накопитель с двумя терабайтными дисками, встал вопрос о том, как бы оттуда вытащить информацию. Выяснилось, что там используется файловая система ReiserFS, причем диски в устройстве были объединены в JBOD (собственно, форматировать их по отдельности система NAS не умела вообще), а это делало почти призрачной надежду прочитать информацию с данных дисков.

И точно, даже утилита UFS Explorer, которая распознала файловую систему и приготовилась было показать структуру папок, написала, что система-то известная, но считать, извините, не можем.

Так что прочитать информацию можно будет только в востановленном NAS, да и то - на самом деле не факт. (Я потом посмотрел, физически каждый терабайтник был разбит на два раздела - 125 гигов и все остальное.)

В результате встал вопрос о том, какой смысл имеет такое хранилище, если с ним вдруг что, а информацию после этого фиг прочитаешь. Как-то это все неправильно.

Первой пришла мысль вместо NAS присоединить обычный внешний винт к роутеру, который умеет расшаривать USB-устройства (принтер, веб-камера, диск). Присоединил. Диск увиделся в сети, прекрасно расшарился. И только я было обрадовался, как выяснилось (в общем, я так и ожидал), что реальная скорость работы диска при таком подключении - где-то 300 килобайт в секунду. (По 100-мегабитке скорость обычно 6-8 мегабайт в секунду.) Так что не годилось, однозначно.

И тогда я подумал, что раз у меня есть второй рабочий компьютер, который обычно служит стендом и время от времени выполняет всякие задачи по обработке видео, то почему бы заодно не сделать его файл-сервером? Оно, конечно, чуть менее удобно, чем NAS - просто потому, что в компьютер ставится всякий разный софт, делаются обновления системы и так далее, после чего приходится перезагружаться, однако явный плюс тут тоже есть - те же два терабайтника, которые я вытащил из NAS, можно отформатировать под NTFS, и они потом будут читаться под любой машиной с NT-2000-XP-Vista-7.

Далее вспомнил, что у меня на обеих рабочих машинах - гигабитные сетевые карты, а роутер - 100-мегабитка. Менять роутер с WiFi на гигабитный смысла не было, поэтому я просто прикупил недорогой пятипортовый гигабитный свитч - D-Link DGS-1005D. Обычно я устройства D-Link стараюсь не покупать, так как имел с ними не особо хороший опыт, но других гигабитных свитчей не нашел.

Врубил в него кабель от роутера и в сам свитч подключил обе гигабитные машины. Выигрыш в скорости, разумеется, проявился сразу, однако наблюдается некоторая асимметрия: с первой машины на вторую реальная скорость где-то 30 мегабайт в секунду, в некоторых случаях даже 50, а со второй на первую те же файлы в те же папки упорно идут со скоростью 12 мегабайт в секунду. Антивирусы и файрволы отключал. С чем это связано - пока не понял. Может быть, со свитчем, но надо будет еще поэкспериментировать. В любом случае скорость заметно повысилась - от двух до пяти раз.

Upd: В тормозах оказалась виновата Vista. Загрузил на первом компьютере XP - на него скорость закачки сразу же стала точно такая же, как и скорость скачки. Так что это не свитч.

Забыл о старой аксиоме. Прислали из ZyXEL новую прошивку к NAS-220EE. Я ее радостно начал заливать. Оно все зависло. После перезагрузки устройство, как и ожидалось, не работает - в сети не видится и вообще не откликается. 2 терабайта данных никуда, конечно, не делись, но теперь недоступны. Наверняка существует какой-то способ принудительно залить старую прошивку с флешки, но в документации это не описано. В общем, нафига портил хорошую вещь, спрашивается...

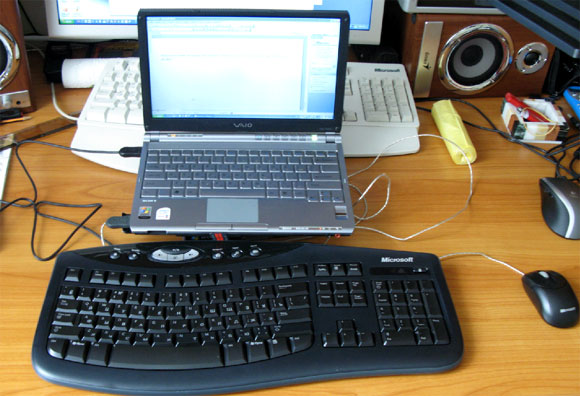

В комментариях к записи о помывке клавиатуры спросили, удобно ли мне работать на такой изогнутой клаве. А то, мол, непонятно, как на ней вообще можно нормально клавиши нажимать.

Объясняю популярно. Такая клавиатура - она называется эргономичная - специально заточена под слепой десятипальцевый метод. Работать на ней на порядок удобнее, чем на обычной, но только в том случае, если вы набираете правильно - десятипальцевым методом. (Плюс - руки устают заметно меньше и запястного синдрома при работе на ней не будет никогда.) Если тыкать двумя пальцами, то такая клавиатура, разумеется, не нужна.

Если вы собираетесь осваивать десятипальцевый метод, то на такую клавиатуру нужно пересаживаться СРАЗУ ЖЕ. Сначала будет жутко неудобно (потому что пальцы наверняка привыкли не к тем клавишам), но если не филонить и не возвращать обратно клаву-доску, то где-то через недельку пальцы потихоньку забегают нормально - особенно при ежедневных занятиях на клавиатурном тренажере (Stamina и так далее). Тут особенно удобно то, что подобная конфигурация не позволяет нажимать на клавиши "неправильными" пальцами. (А то я, например, до того привык нажимать указательным пальцев правой руки русскую "е".)

Я в свое время, когда решил перейти с кривого восьмипальцевого метода на нормальный десятипальцевый, поставил такие клавы дома и на работе. И больше с них не слезал. Первые три дня было тяжеловато, через неделю я уже забыл, что такое прямая клава, а через пару недель уже печатал довольно шустро и тащился от того, насколько подобные клавиатуры удобнее прямых.

Я, кстати, с этим совершенно не спорю. Собственно, в своей заметке я разбирал конкретный случай, когда человек для хранения нескольких сотен фильмов начал собирать мощный файл-сервер, который ему обошелся в $1000. Ну и говорил о том, что если заводской NAS покрывает все потребности (как, например, в моем случае, потому что у меня есть еще второй рабочий компьютер для всех торрентов и так далее), тогда нет никакого смысла городить огород и собирать комп под файл-сервер.

Что там по соотношению цена-качество сейчас самое оптимальное? 750 гигов? Или уже терабайт?

Upd: Взял пару терабайтных WD Green Power.

Так вот, с печатью на компактах выяснился интересный момент. Я не знаю, как у других производителей, но у некоторых epson'овских принтеров А4 печать на компактах связана с определенными танцами с бубном. Или с ведром. Потому что просто так без проблем напечатать обложку компакта получается примерно один раз из десяти. То принтер не захватывает вставку с диском, то захватывает неправильно и выдает ошибку, то, когда уже напечатал, - выводит вставку не до конца и опять выдает ошибку - в общем, целое дело. Обычно приходится руками придерживать вставку, в момент "заглатывания" ее принтером - направлять вставку руками, прикладывая определенные усилия (иначе сам не захватит и снова выдаст ошибку), а по окончании печати руками выдергивать выехавшую вставку, чтобы опять-таки не выдало ошибку.

Подобные развлечения наблюдались с принтером Epson Stylus R200, Epson Stylus R220 и Epson Stylus Photo R340.

Но в случае принтера А3 ситуация с печатью на компактах оказалась более пристойная. Там вставка представляет собой практически лист А4 (в принтерах А4 вставка заметно уже), и ее принтер совершенно самостоятельно заглатывает, а потом, напечатав, выплевывает. Никаких манипуляций руками делать совершенно не нужно - и это более чем приятно!

Знакомый подключился к провайдеру "Акадо". Монтажники дотащили до квартиры кабель, поставили у входной двери роутер Motorola, дали логин-пароль и сказали все остальные компьютеры подключать по WiFi. Ноутбук, подключенный по WiFi, пашет безо всяких проблем. ПК, стоящий на утепленном балконе, подключенный через USB-WiFi-адаптер, пашет отвратительно - то работает, то не работает. Компьютер новый, проблем с ним явно никаких нет. Уровень сигнала на балконе, судя по всему, достаточно слабый. Так что похоже, что это WiFi-адаптер просто не вытягивает - по крайней мере других предположений у меня пока нет. (Знакомый живет далеко, поэтому я не могу просто заскочить и потестировать все как следует.)

Знакомый подключился к провайдеру "Акадо". Монтажники дотащили до квартиры кабель, поставили у входной двери роутер Motorola, дали логин-пароль и сказали все остальные компьютеры подключать по WiFi. Ноутбук, подключенный по WiFi, пашет безо всяких проблем. ПК, стоящий на утепленном балконе, подключенный через USB-WiFi-адаптер, пашет отвратительно - то работает, то не работает. Компьютер новый, проблем с ним явно никаких нет. Уровень сигнала на балконе, судя по всему, достаточно слабый. Так что похоже, что это WiFi-адаптер просто не вытягивает - по крайней мере других предположений у меня пока нет. (Знакомый живет далеко, поэтому я не могу просто заскочить и потестировать все как следует.)Вопрос - кто-нибудь с подобным сталкивался и как лечили? Я думаю, что, наверное, имеет смысл взять адаптер в виде PCI-платы с антенной - они вроде помощнее и менее глючные. Потому что я помню, как у других знакомых комп по такому же USB-адаптеру через пару комнат ко вполне мощному роутеру целпялся плохо и постоянно терял сеть.

Тогда какой PCI-адаптер брать, чтобы помощнее (802,11n акадовский роутер явно не поддерживает)? Или есть какие-то другие варианты? Витую пару туда не протащить, надо все-таки по WiFi это дело наладить.

В комментариях к вот этой записи, где я писал об HDMI-хабе (разветвителе для HDMI-устройств) писали, что я зря так напрягался - мол, у современных ресиверов такие хабы обычно встроенные.

В комментариях к вот этой записи, где я писал об HDMI-хабе (разветвителе для HDMI-устройств) писали, что я зря так напрягался - мол, у современных ресиверов такие хабы обычно встроенные. А тут как раз у меня сдох старый ресивер Denon - что-то в нем щелкнуло и запахло паленым. И года не проработал. То есть "м-м-м-м, Данон" - и все.

Ну, думаю, час пробил. Пошел в магазин, купил новый ресивер - на этот раз с HDMI-хабом - Sony STR-DG700. Правда, хаб там только на два HDMI-входа, а у меня сейчас три устройства с HDMI: DVD-плеер, Sony Playstation 3 (в основном как blu-ray-плеер) и TViX (для воспроизведения HD-видео). Но с тремя входами ресиверов не было, и я решил, что обойдусь - SPS3 запускается крайне редко (дисков под него - две штуки, а в игрушки я не играю), да и TViX на самом деле задействуется тоже нечасто.

Убрал старый хаб, подключил устройства к ресиверу. Месяцок смотрел через него DVD - все нормально. Однако вчера решил потестировать, как работают SPS3 и TViX через ресивер - и неожиданно выяснил, что работают плохо. SPS3 при просмотре blu-ray начал давать на экране какие-то полосы, а TViX менюшку свою показывал, но при запуске практически любых роликов переходил в какой-то совершенно непонятный проектору режим, при котором проектор отказывался хоть что-то показывать. При включении HDMI-кабеля от проектора в устройства напрямую - все было нормально.

В общем, вернул я обратно старый хаб. С ним все работает безо всяких проблем. И три устройства можно подключить. И для четвертого еще место есть. Так что не зря я его покупал, не зря.

Только ли у этого ресивера такие странные проблемы с разводкой HDMI - не знаю. Просто решил поделиться опытом. Вдруг кому пригодится - времена-то сейчас уже хайдефинишные...

Как вариант всегда оставалась Microsoft Natural Ergonomic 4000 - я на такой одно время работал, но она не слишком понравилась.

Походил, посмотрел - обнаружил вот такой вариант Microsoft Comfort Curve 2000. Не разделенная, а просто изогнутая (это хуже, но терпимо), с USB-разъемом, а главное - с правильным расположением всех клавиш. (Вы не представляете, сколько проблем может создать, например, Ctrl сдвинутый относительно Shift для человека, который по Ctrl+Shift переключает раскладку языка):

Изврат, да? Но что не сделаешь ради собственного комфорта и экономии времени и нервов.

.jpg)